こんにちは、greenciderのゆころです。

色彩検定3級・2級に続き、今年度の夏季試験でUC級を取得しました。今回は、その学びの中で気づいたことや得た知識を、少しご紹介したいと思います。

色彩検定UC級とは

UC級は、色覚の多様性についての理解を深め、誰もが見やすい色使いを学ぶための、色のユニバーサルデザインに関する検定です。色覚に特性がある方やお年寄りなど、色覚の多様性に配慮したデザインや配色の知識を身につけることができます。詳しくは色彩検定公式サイトUC級ページをご覧ください。

色には大きく2つの働きがあります。

- 機能的な役割:信号や標識など、情報を伝えたり、注意を促したりするもの

- 情緒的な役割:服やインテリアなど、その場の雰囲気や印象をつくるためのもの

色彩検定UC級では、機能的な役割について学んでいきます。

ここからは、学習の中で印象に残った3つの気づきをご紹介します。

同じものを見ていても「違う色」に見えているかも?

日本人は、男性は20人に1人、女性は500人に1人の割合で、色の区別が付きにくい特性を持った方がいます。国内で男女合わせて300万人。そう聞くと、思っていたよりも多いと感じるのではないでしょうか。

同じものや景色を見ていても、人によって全く違う色に見えている可能性があるのです。自分が「わかりやすい!」「しっかり区別できる!」と思った配色も、色覚に特性のある方にとっては見分けづらいものになっているかもしれません。

知識をもとに配色を考えることで、より多くの人々にとって見やすく、伝わりやすいデザインをつくることができます。まずは知ること、そして知識を身につけ、思いやりのある配色を心がけていきたいと思います。

赤と緑はNG?見分けづらい色の組み合わせ

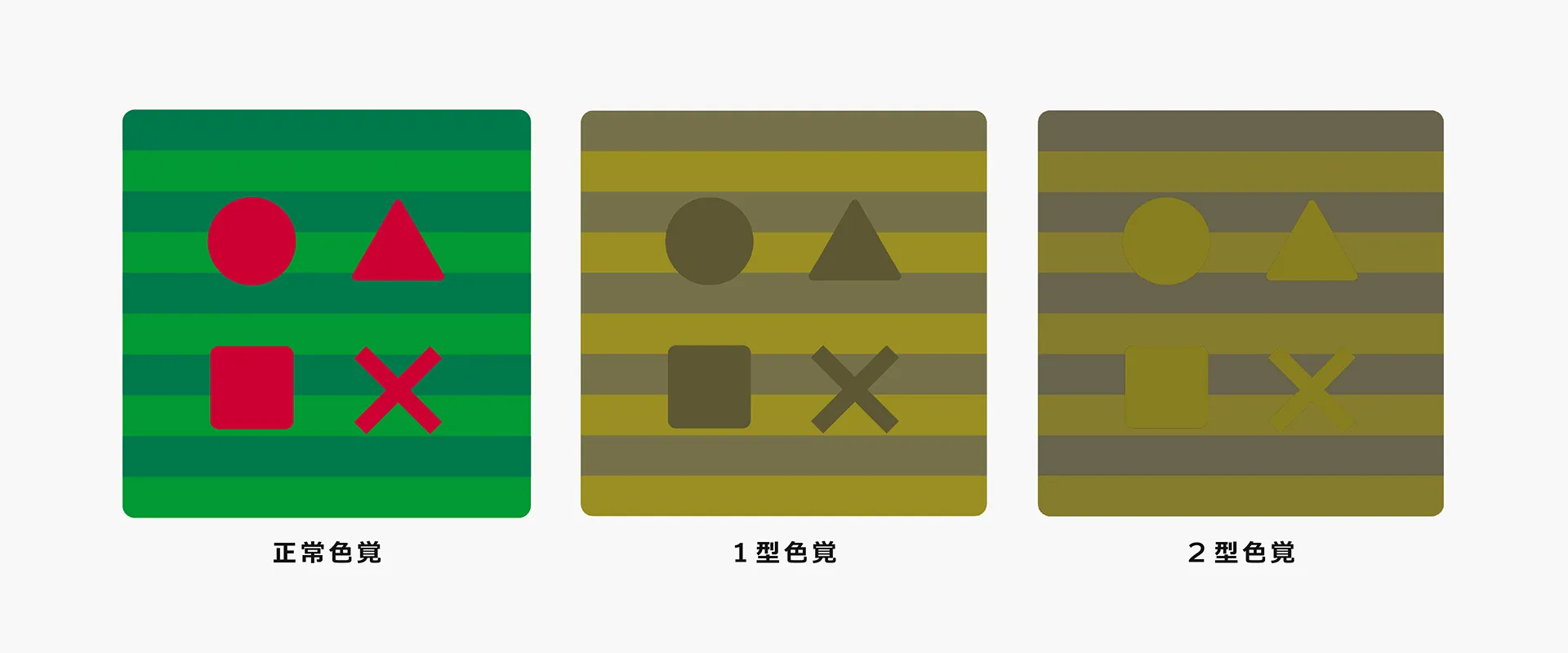

なかでも一番印象的だったのは、赤と緑が見分けづらい組み合わせの代表格だったことです。赤と緑は私にとって、全く違う色味として認識していたので驚きました。ですが、色の認識の仕組みを学んで納得しました。色覚のタイプはいくつかあり、一般的な色の見え方は「正常色覚」と呼ばれます。代表的なタイプとしては、赤が認識しづらい「1型色覚」、緑が認識しづらい「2型色覚」があります。下の画像は、1型色覚と2型色覚の方がどのように見えるのかをシミュレーションしたものです。

※この画像は、Adobe Illustratorの機能で作成したシミュレーションです。実際の色の見え方には個人差があります。

他にも、オレンジと黄緑、茶色と緑なども見分けづらい組み合わせになります。特に、危険を知らせるような重要な情報がこれらの色で表現されていると大変です。確実に伝えるべき場面では、色選びに一層の注意が必要だと感じました。

他人事じゃない!年齢とともに変わる色の感じ方

色覚の配慮は、色覚に特性がある方だけの話ではありません。私たちは誰でも、年齢を重ねるとともに、色の見え方が変化していくのです。青色が暗く見えたり、識別できる色が少なくなったりしていきます。さらに、加齢にともなって、白内障や緑内障などの目の病気のリスクも高まり、色の認識に影響が出ることもあります。

色の見えづらさは将来の自分にも起こり得ることです。誰にとっても見やすい配色を意識することは、将来の自分にも返ってくる配慮なのです。

UC級の学習を通して、色の見え方についての知識と理解を深めることができました。これからも色彩について日々学びながら、よりわかりやすく、伝わるデザインを目指していきたいと思います。

私たちgreenciderは「地域のクリエイティブ・パートナー」です。

スタッフそれぞれの専門スキルや興味関心を生かして、地域課題をクリエイティブの力で解決しています。

制作に関するご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

また、私たちgreenciderとともに、クリエイティブを通して地域課題や地方創生に取り組みたい方も、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせ|greencider(グリーンサイダー)

制作のご相談や見積もり依頼、その他お問い合わせはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

greencd.jp